陆权与海权,表面上是个政治问题,实质上是个经济问题,根源上是个历史与文化问题。从尼德兰独立的八十年战争,再到英法全球殖民竞争,再到美苏冷战,陆权模式与海权模式的竞争贯穿了近三百年的全球历史。思考陆权与海权在经济社会发展众多方面的影响,或许对于当前的世界会有不一样的认识。

(一)从国家发展来看

从国家的发展来看,陆权国家增长靠势力范围的扩大,海权国家增长靠要素重组的创新。

陆权国家的增长依赖的是在陆军的强力作用下进行的地理范围上的不断扩大;或者是在既有的地域范围内,通过行政效率的不断提升,基础设施建设造成的区域联络度的不断提升,亦或是人口与人力资本的不断提升,带来的固定发展模式下国民经济的不断提高。

陆权国家的实力爆发期,多依赖于开疆拓土早期的区域同化、开疆拓土中期的基建修筑与开疆拓土晚期的中央集权的建立。而在国家崛起的曲折过程中,这个过程往往会重复多遍才真正落实。中国虽然早在秦朝就已经实现了统一度量衡与文字(区域同化)、修筑驿道与运河(基建修筑)、郡县制的设立(中央集权建立),但是在地方政府仍然掌握地区内经济、人才选拔等核心权力的事实下,必然面对中央权力的不断衰落与藩王叛乱的发生。因此秦皇汉武的军事强权并未形成稳定的陆权国家的深度经济联系,直到唐朝科举制度的建立(人才选拔从家族干预中解放),北宋初期商品经济的繁荣(小农经济与区域化贸易相结合)与税收货币化(财税制度的彻底建立),中国在封建制度下的经济发展潜力才得到充分释放,也就达到了中国第一次国家崛起的顶峰。

海权国家的实力爆发期,多依赖于海域探索过程中的贸易路线建立、商业财富的积累与贸易联盟的强化:这是在有限的领土面积下通过不断拓展海路贸易路线,“碰撞”出来的不同地域的需求“火花”。威尼斯共和国借助十字军东征的混乱年代陆路通道堵塞的历史大背景,在亚得里亚海、爱琴海乃至整个地中海建立起来贸易通道,攫取巨额财富。汉萨同盟通过北至卑尔根、南至科布伦茨、东到诺夫哥罗德、西到伦敦的庞大贸易网络建立起来无人能及的商业帝国,也是充分利用了中世纪城市的区域经济集聚性,建立起来的城市间的贸易网络。

(二)从政府民众关系来看

从政府与民众的关系来看,陆权国家是“债权社会”,海权国家是“股权社会”。

在一个公司建立的过程中,往往面对着融资方式的二选一:

债权融资还是股权融资?

前者能够让公司的融资不会影响到管理权力的迁移,但是需要足够稳健的表现去满足未来多年的定额偿付。

后者能够让公司的融资少了偿付的负担,但是伴随着公司的不断快速成长,公司的管理权与分红必然要受到股权人的威胁。

因此高风险公司往往选择股权融资(避免风险爆发无力还债),低风险公司往往选择债权融资(避免股权融资带来了过大的分红成本)。

在国家发展的进程中,政府更像是本国国民共同谋求经济发展时的组织者,但这个组织者又必须维持自身的权力可持续性从而实现政权的稳定:政府在引导着民众朝一个方向共同努力,又时时刻刻需要民众的认同感。所以政府既不能让民众拿不到足够的经济红利,也不能让民众拿的太多以至于干涉了政府的权威性(民粹主义)。所以在这样的长期博弈中,传统的陆权国家和传统的海权国家就形成了固有的政府模式—— “大政府文化”与“小政府文化”。

陆权国家必然选择“大政府文化”——民众是以缴纳税收、服从安排的形式购买了政府的“政治债券”(公信力),得到稳定的经济红利,但更少的参与到决策过程中。陆权国家的区域同化就是接纳这份“债券”,而基础设施建设就是政府在使用这份“融资”(政府决策的合法性)来进行更加长远的经济决策,而中央集权的过程则是“定额无风险收益”的保证——一旦集权后的决策出现偏差,则带来公信力危机。

海权国家必然选择“小政府文化”——民众是以更直接与自由的方式和政府一起参与到社会的共同决策中(民主政治),更多地参与到决策中但得到的经济红利更不稳定。海权国家的建立贸易路线就是大小“股东”(社会全体成员)共同的“创业尝试”,而大力支持私有制与自由发展则是让各个“股东”与企业共同利益的深度绑定,贸易联盟的强化则是在各自自由的情况下形成互相妥协的契约联盟。

陆权大国选择了“大政府文化”的“债权国家”,海权大国选择了“小政府文化”的“股权国家”。这源自于他们出生地决定的国家崛起历程,而从这个出发又产生了众多方面的不同。

(三)理念认同与规则认同

西方海权源于雅典,陆权源于罗马。海权需要理念认同,陆权需要规则认同。

海权国家必然诞生英美法系,陆权国家必然诞生大陆法系。

因为海权国家的发展需要全体成员的积极探索,应当用尽量少的约束去限制他们的尝试,所以海权国家的规则制定更多追求理念认同,所以在一些争议案件上采用大陪审团制度归纳出这个社会的公共认同的理念,以判例为主、以人证为主、以律师为主导的英美法系就自然而然诞生了。

类似的,陆权国家在发展的理念中坚持“大政府文化”,因此对于社会价值观的共同体现,陆权国家的政府必须通过确立成文法的过程,用大政府的权威认可来确立社会的公允价值。因此在案例的裁决上,应当使用基于成文法的演绎推理——也就是“大前提-小前提-结论”的“三段论”——以法条为主、以书证为主、以法官为主导的模式,也就是大陆法系的基本特征。

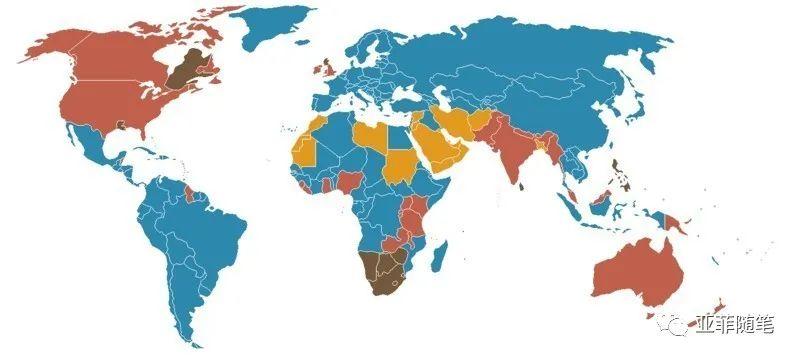

下图中,蓝色为大陆法系,红色为英美法系,黄色为伊斯兰法系,棕色为混合法系。

海权的理念认同与陆权的规则认同,除了衍生出来法系的差异,还衍生出来了众多文化差异。

海权的理念认同需求,意味着海权国家在征服了新领土后,需要树立“普世价值”让新领土的民众产生认同感。这个“普世价值”往往归结于海权的“小政府文化”下民主与自由上,而淡化了这个理念所需要的“蓝海”经济基础,所以民主自由的神话在存量博弈的时代往往难以维系。

陆权的规则认同需求,意味着国家更加注重文化上的“集体认同感”。这个集体认同感可以是区域文化认同,可以是民族认同感,也可以是宗教认同感。因为当产生了对一个集体的认同感后,集体主义的追求、集体荣誉感的获得、受到共同领导的需要等等,会让民众在“大政府文化”下更为团结与和睦。进而能够实现稳定而长久的经济红利。

因此,西方的海权思想源于雅典,通过公民大会来实现充分的理念认同;陆权思想源于罗马,通过强有力的中央集权与罗马法实现充分的规则认同。

(四)大洗牌

陆权大国可以共生,海权大国只有一个。每一次技术革命是陆权强权的大洗牌,每一次经济战争是海权强权的大洗牌。

陆权国家注重在基建升级的过程中不断挖掘自身的内需与区域经济的集聚效应。因此陆权大国应当持之以恒的开拓国内经济的增长点——不论是通过新技术的大面积应用,还是通过公铁路桥联通让偏远地区更加深度的参与到全国经济中——在“深挖井、广积粮”的过程中充分挖掘自身的经济潜能。因此在技术革命迟迟不能到来的历史背景下,只有经济纵深足够大的大国才能通过自身不断的挖掘内需实现经济增长的稳定与持续,也就有充足的能力去率先将下一次技术革命的经济红利转化为国家实力。

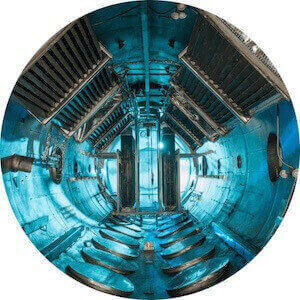

技术革命与普通的技术创新的根本区别在于新技术应用是“链式反应”还是“边际递减”。因为实际生产过程中,革命性技术必定能够让生产力大幅提升,使得其原始投资相较于丰厚回报显得不值一提,甚至能够让这些回报带动其他生产行业的根本转变。这样的技术必定出现在能源行业与信息行业上——大大降低了各个生产步骤的配合成本。因此,真正的技术革命是极其罕见的,目前能够称得上是革命技术的只有火、轮子、印刷术、蒸汽机、内燃机与交流电、计算机与互联网。而纵观目前的技术研发进展,下一次的革命性技术极大概率是量子通信与计算或托卡马克与常温可用的超导体。

所以在技术革命的爆发中后期,全球各大陆权强国均会选择优先“刀刃向内”,通过多样的政策措施去不断推行新技术所需要的新基建建设,充分挖掘自身的经济增量。因此在技术革命爆发的中后期,各个陆权大国是逐步从自身的新基建中获得经济效益的过程,是从海权国家的全球贸易网向陆权国家内需经济为主体的经济形态过渡过程。而在新的技术革命爆发之后,陆权大国将会通过与海权国家的经贸合作实现自身的新技术普及,而那些没有旧基建的储备与新技术接纳速度较慢的国家将会失去其大国地位。

海权国家是在各个陆权国家的全球贸易需求上挣得财富的。如果存在同时存在两个海权大国,必然面对着全球贸易红利的存量博弈。在贸易价格战的经济战争下,最终必然只有一个海权大国能够延续下来,以维持全球贸易权主导的垄断利润。而在资本金融化的今天,这样的贸易霸权也就升级成为了金融霸权,换言之只能存在一种全球性货币与国际金融体系,而这也是海权大国的唯一认证。

经济战争必然是在技术革命后期全球存量博弈恶化的情形下,陆权国家不断强化经济内需与海权国家维持自身在全球贸易的垄断利润之间的根本矛盾产生的。经济战争的形式可以很多样:印刷术革命前夜的十字军东征,打破了拜占庭帝国陆路贸易线的垄断利润,让威尼斯王国与汉萨同盟成为第一代海权大国;蒸汽机革命前夜的欧陆三十年战争,彻底摧毁了哈布斯堡王朝的欧洲强权,让尼德兰成为第二代海权大国;内燃机与电力革命前夜的拿破仑战争与1848欧洲大革命,摧毁了北德意志的经贸力量,让英国成为第三代海权大国;计算机互联网革命前夜的两次世界大战与冷战,摧毁了欧陆国家的殖民体系,让美国成为第四代海权大国。

自1989的互联网发明与东欧剧变开始到现在,我们已经到达了此次技术革命的中后期,全球经济已经陷入技术增量乏力的存量博弈,陆权大国们的区域整合与扩大内需挑战着海权大国的全球贸易体系下经济红利的垄断地位。不可否认的是,新一轮经济战争必然在不远的将来彻底爆发。

(五)博弈下的变通

陆权求稳,海权求变。技术革命的中后期的全球存量博弈,将会迫使着海权国家陆权化;抓住技术革命的原始超额红利,实现国家长久的经济增长与彻底的国家崛起,必然是陆权国家海权化。国家地位的最终决定因素,一定是经济纵深。

在技术革命前期,全球经济的技术增量靠的是已经推行革命性技术的先进地区之间的经贸联络来实现,因此海权国家获利最多;在技术革命的中后期,经贸联络的经济红利枯竭,陆权国家的扩大内需更有优势。海权国家由于其理念认可,往往能够在全球范围内吸引更多非本国国民的精英人才参与到科技研发中,而伴随着这样的号召力在信息不断革命的基础上不断扩大,新的技术革命出现在海权大国的概率越来越高。因此海权大国不但会是新技术革命第一波红利的享受者,也会是新技术革命传播的领导者,从而在技术革命前期成为全球性超级大国。陆权国家因为“大政府文化”下强有力的资源配置能力与基建能力,在陷入存量博弈的全球大环境下更容易利用现有技术不断挖掘自身的经济潜能,扩大内需,面对经济战争往往更有韧性。因此陆权大国不但能够实现技术革命后期的经济稳定增长,甚至能够抵御全球必然爆发的经济战争所带来的巨大冲击,抓住经济战争的历史机遇成为全球性超级大国。

全球性超级大国可以并存着长期斗争,只有在技术革命与经济战争之时才会陷入国家衰退的危机。拜占庭帝国毁于十字军东征,威尼斯王国让位于印刷术普及后的哈布斯堡王朝欧陆统治。哈布斯堡王朝的西班牙在三十年战争中先后遭受葡萄牙与尼德兰的独立,进而就是海权贸易体系让位于荷兰。而蒸汽机的发明与拿破仑战争,终结了荷兰的“海上马车夫”霸权,开启了英法全球对抗。内燃机和电力革命与普鲁士战争让法国强权让位于德国和美国,两次世界大战又让德国的陆权霸主被苏联取代,也终结了日不落帝国的海权霸业。而最后的苏联败在冷战,俄罗斯更彻底的败在了互联网革命后美国的新经济下。冷战的历史背景也给了中国改革开放实现经济崛起的经贸空间,甚至借着美国技术革命前期的经济红利需求实现了快速的信息化。

伴随着技术革命所需要的产业技术积累门槛不断提升,经济战争所比拼消耗的内需规模不断扩大,成为一个全球性超级大国所需要的经济纵深也在不断提高——既需要足够的人口与土地实现新基建的内需经济红利,也需要足够多的资本与技术积累实现新技术革命的快速接纳,参与到全球贸易的经济红利中。尽管海权国家重在理念认同,但是海权大国的位置转换也是在向一个又一个更大经济纵深的国家上转移;而对于陆权大国,也只有更大的经济纵深才能在经济战争的存量博弈中活到最后。更大的经济纵深才有了更灵活的陆权海权的模式转化。

所以,当前美国不再强调全球化的引领地位,而回归本土经济发展并非某种势力的极端举措,而是海权国家陆权化的必然举措——改变海权国家“股权国家”的高风险损失,让自身面对经济战争具有更大的应对空间。同样道理,在经济战争不断接近的历史大变局面前,中国也需要在扩大内需的同时“聚天下人才来华,聚天下资本来华”,通过陆权国家海权化的理念认同模式与经济发达地区的“小政府文化”改革,最大限度提升本国科研能力,抓住经济战争后的新技术革命的原始经济红利。欧洲多国也在尝试“抱团取暖”,不论是过去的欧盟东扩,还是现在的英国脱欧联美,法德同盟不断深化,意大利加入一带一路倡议等等外交举措。

大国的一切政治经济外交选择,都是在不断提升自身的经济纵深,从而在“百年未有”的经济战争中实现真正的大国崛起。

全球历史五百年,本质上就是陆权与海权在技术革命与经济战争作用下的不断洗牌。

从原始社会发展到现在,全球性国家地位终将回归到经济纵深的自然排位上。

因此,面对即将到来的经济战争与一百年内的新技术革命,我们拥有足够的底气。

欢迎更多的宏观经济、地缘政治爱好者关注我和朋友共同经营的微信公众号:

亚菲随笔,账号ID:YafeiThoughts